La modulation intraparcellaire, c’est quoi ?

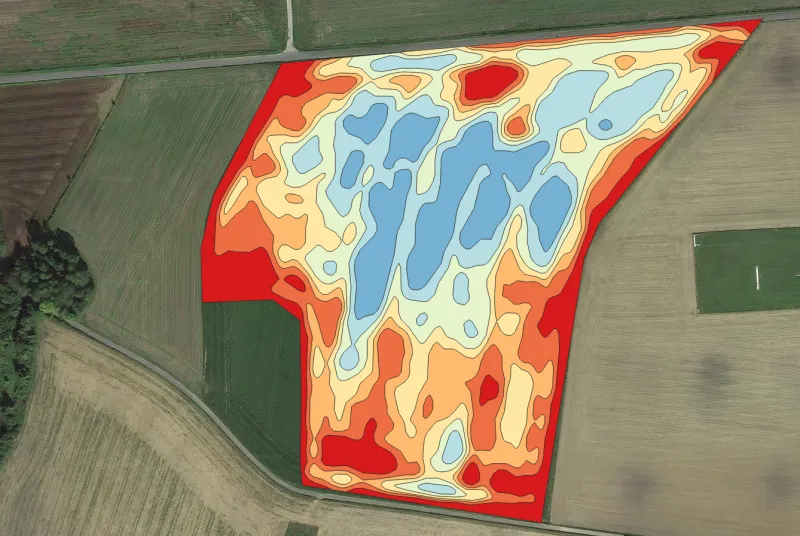

L’un des nombreux intérêts de l’agriculture de précision est de parvenir à moduler ses apports au sein même de sa parcelle. Cette modulation intraparcellaire des intrants permet de mieux cibler les besoins des cultures et ainsi d’éviter tout gaspillage. Les bénéfices sont multiples : agronomiques, économiques et environnementaux.

Toutefois, derrière le dicton simpliste « la bonne dose au bon endroit », se cachent des prescriptions bien plus complexes, qui nécessitent une compréhension fine de la variabilité des sols, des cultures et des facteurs limitants.

Historique

Le principe de modulation intraparcellaire est né avec les prémices de l’agriculture de précision aux Etats-Unis dans les années 1930. La taille importante des parcelles agricoles soulevait un nouveau problème : celui de l’hétérogénéité de ces dernières. Mais les technologies de l’époque ne permettaient pas répondre à ces contraintes (Grenier G., 2018).

Il faudra attendre les années 1980 et la grave crise qui entraina de nombreuses faillites d’exploitation agricole pour que la modulation intraparcellaire puisse se développer. Lors de cette crise agricole, les agriculteurs cherchaient à limiter leurs coûts et par conséquence leur consommation d’intrants. La solution arriva avec le développement du système GPS. Bien que destiné avant tout pour un usage militaire, cette avancée technologique permit de collecter des données géoréférencées, de réaliser des cartes de variabilité intraparcellaire et de finalement moduler les intrants. Cette solution manquait de précision à ses débuts mais fût rapidement adoptée grâce à son rapport efficacité/coût attractif (Grenier G., 2018).

Application en exploitation agricole

Établir une carte de potentiel de rendement

L’origine de cette hétérogénéité spatiale peut être due à de nombreux facteurs, comme les propriétés physico-chimiques du sol, la topographie, ou encore les pratiques culturales, qui ne sont pas toujours uniformes à l’échelle intra-parcellaire.

Identifier les facteurs limitants de chaque zone

Une fois la carte de potentiel établie, il est essentiel de comprendre les causes de cette hétérogénéité. L’analyse des facteurs limitants propres à chaque zone permet d’adapter les interventions agricoles aux conditions spécifiques du terrain.

Apporter les éléments limitants à la juste dose

Cette limitation des pertes permet d’optimiser les rendements, limiter les pertes financières et les risque de pollution.

Le choix de la stratégie dépend des objectifs de l’agriculteur. Chaque stratégie possède un objectif différent : l’optimisation cherche à valoriser le potentiel existant, tandis que la compensation tente de réduire les écarts de performance.

Stratégie de compensation

Cette stratégie vise à apporter davantage dans les zones à faible potentiel pour tenter de corriger les carences, et à limiter les apports là où la culture se développe bien. L’objectif est ici de réduire l'hétérogénéité de la parcelle en soutenant les zones les plus faibles, pour tendre vers une meilleure uniformité du rendement.

Stratégie d’optimisation

Laa stratégie d’optimisation consiste à augmenter les apports d’intrants dans les zones à fort potentiel de rendement et à réduire les doses dans les zones à faible potentiel. Dans ce cas, l’objectif est de maximiser l'efficacité économique en investissant là où la culture est la plus rentable, tout en évitant les pertes dans les zones peu productives.

Pour appliquer ces stratégies de modulation, il est nécessaire de connaitre les facteurs influençant l’hétérogénéité intraparcellaire des rendements sur les parcelles. En connaissant les facteurs et leur importance respective dans l’hétérogénéité deses rendements, l’agriculteur peut choisir la stratégie la plus adaptée pour chaque parcelle.

Le projet DuratechFarm piloté par le CRA-W, l’UCLouvain et WalDigiFarm a permis de prioriser les paramètres sur lesquels agir en fonction de leur impact sur la variabilité intraparcellaire du rendement.

- pH du sol : influence sur la disponibilité de tous les éléments nutritifs

- Ratio carbone organique/argile : indicateur de la structure du sol mais aussi de la fertilité du sol

- Capacité d’échange cationique (CEC) : capacité du sol à retenir les éléments nutritifs

- Teneur en éléments majeurs : phosphore, potassium, calcium, magnésium

- Azote : gestion plus complexe en raison de sa mobilité pouvant conduire au lessivage

- Éléments mineurs et itinéraire technique : irrigation, densité de semis, traitements phytosanitaires

Cependant, chaque parcelle possède un contexte qui lui est propre. Il est dès lors difficile d’appliquer aveuglement cette analyse à d’autres parcelles (Tourneur D., et all., 2025).

Quelques chiffres clés :

Quels gains économiques espérer ?

De par la complexité de travailler avec du vivant et de la diversité pédoclimatique parfois même au sein d’une même parcelle, assez peu d’études se sont lancées sur ce sujet. On peut toutefois citer quelques valeurs indicatives :

75 à 121€/ha : c’est la marge brute moyenne que permet d’obtenir la modulation d’intrants en culture de froment et de blé (Grenier G., 2018)

45 €/ha : C’est le coût liées à l’acquisition des données d’hétérogénéité intraparcellaire et à la mise en place de la modulation (Grenier G., 2018)

30 à 76 €/ha : Par conséquence, c’est le bénéfice net que permet d’obtenir la modulation d’intrants en cultures de blé et de colza. Ce bénéfice net ne tient pas en compte de tous les gains indirects qui découlent de la mise en place de la modulation intraparcellaire. Les nombreuses sources d’acquisitions de données sont des alliés précieux pour obtenir rapidement des informations sur le développement des cultures permettant à l’agriculteur de réagir plus rapidement aux divers problèmes : répartition de l’eau lors de l’irrigation, semis, … (Grenier G., 2018)

Quels sont les accélérateurs et les freins au développement de la modulation en agriculture ?

Accélérateurs aux techniques de modulations

- L’accès à des services de correction RTK pour un faible coût. Des solutions en accès libre comme Centipède RTK sont populaires.

- Le coût élevé des intrants.

- Les normes environnementales et les primes poussant les agriculteurs à diminuer les quantités d’intrants.

- Le développement de nombreux outils (gratuit ou payant) permettant de déterminer l’hétérogénéité intraparcellaire.

- La possibilité de moduler manuellement. Cette méthode de modulation permet à tout agriculteur, dès lors qu’il possède un système de géolocalisation GPS, de moduler même sans système de régulation de dose automatique (ISOBUS TC-GEO) et sans l’option variation de dose activé sur la console.

Freins à leur développement

- Le manque de formation des agriculteurs et de l’ensemble des partenaires gravitant autour d’eux. L’usage des consoles GPS s’est démocratisé mais pas l’usage des fonctionnalités de modulation.

- Le temps disponible pour mettre en œuvre la modulation sur son exploitation.

Le problème d’interopérabilité entre les consoles et les outils agricoles. Des solutions existent pour faciliter les démarches autour de la compatibilité comme le site AEF Data et le Guide des consoles.

Rejoignez un réseau d'agriculteurs qui expérimentent la modulation en Wallonie !

Le projet : DuratechFarm

DuratechFarm est un projet du CRA-W visant à étudier la plus-value économique et environnementale de l’intégration de l’agriculture de précision en Wallonie. Et le tout, non pas en centre d’essais mais sur une exploitation agricole réelle, la Ferme du Plein Air.

WalDigiFarm est associé au projet pour vulgariser et valoriser les résultats des recherches scientifiques du CRA-W et de l'UCLouvain.

Sept fiches techniques relatant les résultats des technologies expérimentées dans le cadre du projet ont ainsi été réalisées pour permettre aux agriculteurs souhaitant s'y essayer de les adopter. Retrouvez les fiches dans les Actualités ci-dessous !

Les actus

Découvrez nos actualités sur ce sujet !

Certains contenus ne sont accessibles qu'aux membres de l'ASBL. Vous souhaitez y accéder ? Adhérez-ici

Moduler ses densités de semis en froment d’hiver

Modulation intra-parcellaire en grandes cultures : le point sur la technique